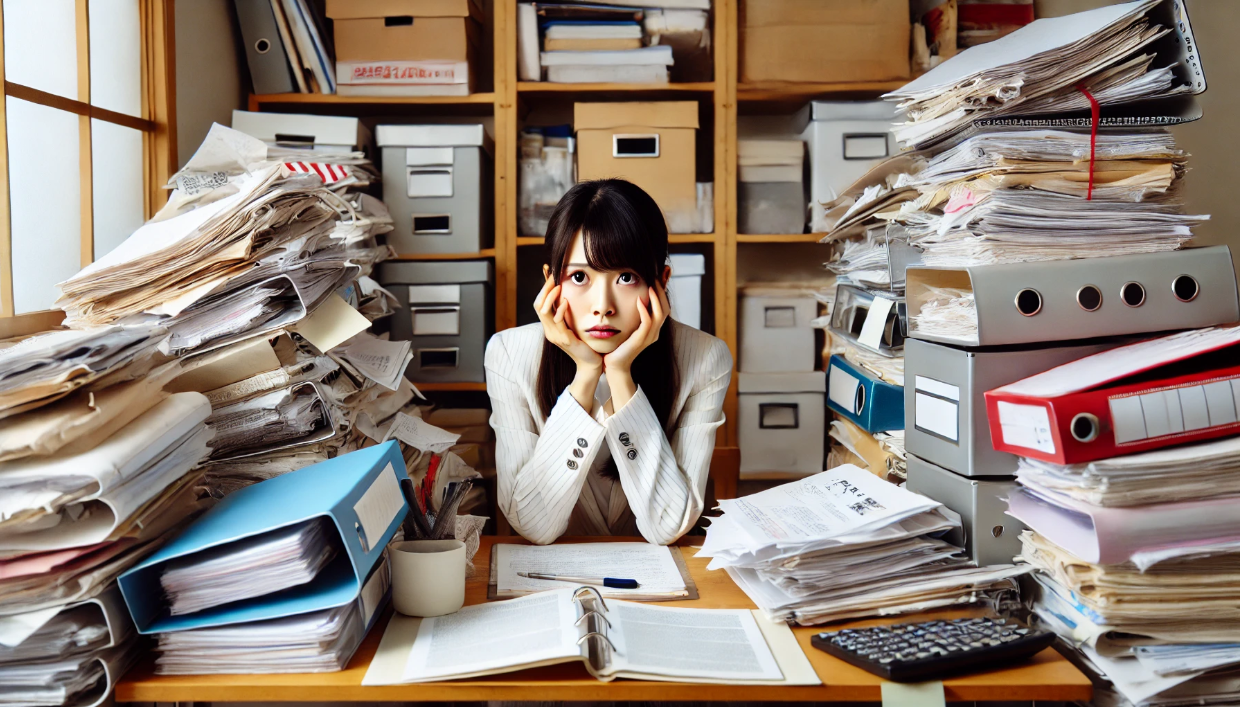

書類がたまる原因

気づけば机の上や引き出しの中に書類が山積みになっていませんか?多くの人が抱えるこの悩みの原因は、「保管ルールがあいまいなこと」と「処分の判断ができていないこと」にあります。レシート、請求書、保証書、取扱説明書など、紙類は日々少しずつ増えていき、気づけば管理しきれない状態に。さらに「あとで整理しよう」と後回しにすると、どこに何があるのかわからなくなり、探すたびに時間を浪費してしまいます。まずは、書類を増やさない意識を持つことが、整理の第一歩です。

書類整理の基本ステップ

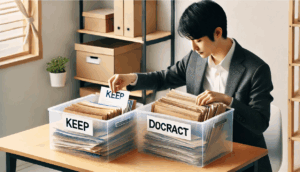

残す書類・捨てる書類の分け方

書類整理の基本は、残すものと捨てるものを明確に分けることです。残すべき書類は、①法的・契約的に必要なもの(保険証書、契約書、税金関係)②再発行が難しいもの(領収書、保証書)③現在進行中の手続きに関係するもの、の3つです。逆に、支払い済みの請求書、古い取扱説明書、不要なチラシ類などは処分して構いません。判断に迷う場合は「この書類を1年後に使う可能性があるか?」を基準に考えるとよいでしょう。

分類ルールの作り方

書類を減らしたら、次は分類ルールを作ります。おすすめは「目的別」と「期間別」に分ける方法です。目的別では、たとえば以下のように分類します。 – 公共料金・家計関係 – 住まい・契約関係 – 保険・年金関係 – 医療・学校・教育関係 – 趣味・資格・学び関係

期間別では、「一時保管」「長期保管」「処分待ち」とラベルを付けておくと便利です。こうした明確なルールを決めておくことで、新しい書類が増えても迷わず整理できます。

収納方法の工夫

ファイルボックスで管理

整理した書類は、用途ごとにファイルボックスやクリアファイルで管理しましょう。おすすめは「1ファイル1カテゴリ」です。例えば、「税金関係」「保証書関係」「医療関係」と分けておけば、確認や更新の際に探す時間がぐっと短縮されます。ボックスは縦型を選ぶと省スペースで扱いやすく、棚やデスク下にもきれいに収まります。無印良品やニトリなどで販売されている白やクリアタイプのファイルボックスは、見た目もスッキリしておすすめです。

ラベル付けで探しやすく

収納をより分かりやすくするには、ラベル付けが欠かせません。ファイルの背表紙にカテゴリ名を書くだけでなく、ラベルカラーを分けるとさらに便利です。例えば「青=公共料金」「赤=契約書類」「緑=保険・年金」など、色で直感的に判断できるようにします。ラベルは正面から見やすい位置に貼るのがポイントです。また、ラベルには日付を記載しておくと、定期的な見直しの目安になります。

収納場所を使いやすくする

収納は使用頻度に応じて場所を変えましょう。よく使う書類はデスク周りや目線の高さに、あまり使わない書類は棚の上部や奥のスペースに収納します。取り出しやすさを意識することで、自然と整理が続けやすくなります。また、取り出しにくい場所に「処分予定書類」を置くことで、不要な書類をため込まない工夫にもつながります。

書類整理を習慣化するポイント

整理を一度だけで終わらせると、すぐに元通りになってしまいます。そこで重要なのが「習慣化」です。おすすめは「週1回10分の整理タイム」。ポストから届いた郵便物はその日のうちに仕分けし、不要なものは即処分します。月に一度はフォルダの中身を見直し、不要になった書類を抜き取る時間をつくりましょう。さらに、年末や引っ越し前などのタイミングで「全体の棚卸し」を行うと、常に最新の状態をキープできます。

デジタル化で効率アップ

スマートフォンのスキャンアプリを使えば、簡単に書類をデジタル化できます。レシートや保証書をPDF保存し、クラウドストレージにアップすれば、どこからでも確認可能です。紙の保管スペースを減らし、検索も楽になります。ただし、契約書や証明書など原本が必要なものは紙で残すようにしましょう。紙とデータの使い分けを明確にすることで、より効率的な書類管理が実現します。

まとめ

書類整理のコツは「減らす・分類する・習慣化する」の3ステップです。まずは必要な書類だけを残し、分類ルールを作って整理します。ファイルボックスとラベルを活用すれば、誰でも迷わず取り出せる収納が完成します。さらに、デジタル化を取り入れることで、物理的なスペースを節約しながら効率もアップ。少しの工夫と習慣で、探し物の手間が消え、毎日がスムーズに進む快適な環境を作ることができます。